মুহম্মদ নূরুল হুদার জন্ম ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রামের পোকসালী গ্রামে। শিক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয় ইংরেজি। এই বলিষ্ঠ কবির প্রত্যয় : প্রথম বিপ্লবের খুন বেরুবে ভাষা থেকে। এবং এই আত্মপ্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর তিনি খুদে রাখেন তাঁর সম্পাদিত কবিতাপত্র ‘বহুবচন’-র মলাটে। তাছাড়া, তিনি ‘অধোরেখ’ নামক আরেকটি কাব্যপত্রেরও সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সম্পাদিত কাব্য সংকলন ‘হে স্বদেশ’। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আটের দশকের প্রথমপর্ব পর্যন্ত যে তালিকা নির্মাণ করা যায়, সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. সোনিতে সমুদ্রপাত, ১৯৭২

খ. আমার সশস্ত্র শব্দবাহিনী, ১৯৭৫

গ. শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি, ১৯৭৫

ঘ. অগ্নিময়ী হে মৃন্ময়ী, ১৯৮০

৫. আমরা তামাটে জাতি, ১৯৮১

চ. শুক্লা শকুন্তলা, ১৯৮৩

ছ. যিসাস মুজিব, ১৯৮৪

জ. হনলুলু ও অন্যান্য কবিতা, ১৯৮৭

প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী কবিতাগুলো সত্তরের মনে হলেও মূলত এগুলির রচনা-কাল ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৮৪। সত্তরের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের সময়, সমাজ ও রক্তাক্ত চেতনা তাঁর কাব্য-রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করলেও আসলে তাঁর কপালে ‘কবি’ শিরোপা জুটেছে ষাটের শেষ বলয়ে। একারণে বাংলাদেশের ষাটের বন্ধ্যা-জীবনকে যেমন তিনি দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানকেও। ঠিক পরবর্তীকালে যুদ্ধ, মুক্তি সংগ্রাম এবং পুনর্গঠনের রাজনীতি ও সামরিক শাসনের জগদ্দল রুদ্ধশ্বাসের কালকেও। একারণে দুই দশকের বিশাল সময় ও ইতিহাসকে তিনি একই অঙ্গে ধারণ করেছেন। ষাটের সামরিক দুঃস্বাশন তিনি অন্তরে অনুভব করেছেন, তেমন মুক্তির তীব্রতাও অনুভব করেছেন ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময়। তবে একথা ঠিক ষাটের সাময়িক শাসন যেমন তরুণ কবিদের ভয় ও লোভ-লালসার বর্ণীতে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পেরেছিল, তেমনি সে সময়ে পরিচালিত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উজ্জ্বলতাও কিছু কবির অঙ্গে যোদ্ধার লেবাস পড়িয়ে দিয়েছিল, তা হয়তো তেমন সোচ্চার ছিল না, তবে আনত ভঙ্গিতে হলেও ঘুরিয়ে প্রতীকে উপমায় সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আশাবাদের ধ্বনি তুলে ছিল—নূরুল হুদা সেই উজ্জ্বল অংশেরই ঘোড়সওয়ারী। একারণে তাঁর কাব্যসম্ভারের প্রথম দিকে অসফলতা, অনাচ্ছন্নতা এবং পরোক্ষতা আস্তিক্যবাদ, পরাবাস্তবতা, জটিলতা, দুর্বোদ্ধতা, জৈবিক অন্বেষা এবং অতীন্দ্রিয় চিন্তা এবং আত্মমগ্নতা থাকলেও ঊনসত্তরের তুমুল আন্দোলন এবং সত্তরের রক্ত, অন্তর্বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশের চেতনা তার সত্তার শিকড়ে সমাজ পরিবর্তন সম্বন্ধে একটি নির্দ্বন্দ্ব নির্মোহ দৃষ্টি তৈরি করে দিয়েছিল। এখানে তার প্রথম পর্বের কবিতা বলয়ে কিছুটা সামাজিক স্নান আলোর বিবর্ণতা পরিলক্ষিত হলেও দ্বিতীয় বলয়ের কাবা শরীরে জীবন-বীক্ষণ, ইতিহাসচেতনা, আশাবাদ, অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্র সংঘাত, বিক্ষোভ, অষে এককথায় সমকালীন রাজনীতি, ঐতিহ্যচেতনা ও জাতীয়তাবাদের তীব্রতা দীপ্রতা পেয়েছে। কবিতার কাব্যগুলির শরীরে এই বিপরীতমুখীন দুই সামাজিক দ্বন্দ্বের ছবি লেপ্টে আছে। নূরুল হুদা মূলত আত্মবাদী কবি। আস্তিক্যবাদ তাঁর প্রথম পর্বের প্রতিটি অঙ্গে জড়িত। এই দর্শনের সঙ্গে যেমন এসেছে জটিলতার কারণে ভাষা ও বাণী-ভঙ্গির দুর্বেধ্যতায় পরাবাস্তবতার ঝোঁক। ‘শোনিতে সমুদ্রপাত’ (১৯৭২) গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই রচিত হয়েছে ষাটের শেষ ব তাঁর আত্মগত দর্শনই তার এই কাব্যের মূল সুর। স্বকীয় আত্মগত চিন্তন, বোধিক এষণা এবং সৌন্দ সিন্নতা এবং তার প্রতি প্রীতিময় লালসা তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল। এই কাব্যের এই আবা দার্শনিকতায় প্ররোচিত হয়ে তিনি সমুদ্রকে ধারণ করতে চেয়েছেন। এই সমুদ্রের মতই অপার ভুয়া মেটাফিজিক্যাল আত্মজৈবনিক। কেমন এই দর্শনের স্বরুপ? আসলে নিজেকে না জান এবং নিজেকে কিছু থেকে প্রচ্ছন্ন রাখাই তাঁর শিল্পসর্বস্ব কেরামতি। তাঁর এই ব্যক্তিদর্শনের প্ররিবেশ তাঁর পরিচিত জনতা ও জীবন। শিল্পের মোহন রূপের পিছুটান অপ্রতিরোধ্য বলেই তিনি বস্তুবাদী রসবাদীদের মতই। সমাজমনস্কতায় নিজের চেহারাটাকে উদ্ঘাটন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এই ষাটে তাঁর যে অভি সত্তরে তা সামাজিক বদলের সঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। মর্ত্যজীবন ও জগত তাই পরবর্তী কাব্য-শরীরে অঙ্গীভূত হয়েছে। তৎকালীন সমাজ বিন্যাসের যাবতীয় উপাদান এবং জীবনচিত্র সালংকারা যুবতীর মত তাঁর কাব্যে ঠাঁই নিয়েছে।

ফ্রয়েডীয় চিন্তা তাঁর জৈবিক অন্বেষায় দুঃখবাদ ও অতীন্ত্রিয়তা এবং আত্মমগ্নতার আশ্লেষ ছড়িয়ে দিয়েছে।

একথা আগেই বলেছি যে, হুদার প্রথম কাব্য ‘শোনিতে সমুদ্রপাত প্রকাশ পেয়েছে বাহাত্তরে। কিন্তু এর শরীর ও কাঠামো নির্মিত হয়েছে ষাটে। এ কাব্যের একদিকে আছে জৈবিক আকাঙ্খা, অপূরণীয় দুঃখবাদ, অতীন্দ্রিয়চিন্তা এবং মগ্নতা, তেমন গণবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে অংকুরিত শেষ পর্বের হিরন্ময় সম্ভাবনার উদ্ভাবন। হুদার মনোবাসনায় জীবন-বীক্ষণ আছে, ইতিহাসচেতনার গভীর বোধ আছে। আছে ঐতিহ্যাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদী মনন। তিনি সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে আত্মগতভাবে নিবিষ্ট, কিন্তু প্রক্রিয়ায় নিশ্চিন্ত নন।

সমাজবাস্তবতার ছবি ধরার জন্য তিনি বেগবান ঘোড়ার মত আন্তর্জাতিকতা তাঁর রসসির মনোভূমিতে প্রদীপ্ত। ফ্রয়েডীয় চিন্তা তাঁর জৈবিক অন্বেষায় দুঃখবাদ ও অতীন্ত্রিয়তা এবং আত্মমগ্নতার আশ্লেষ ছড়িয়ে দিয়েছে।

নূরুল হুদা বিপ্লব দেখেছেন, সামাজিক সংকট-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও রক্তপাতে আতঙ্কগ্রস্ত। তিনি সামাজিক অরণ্যের গৃহচারী মানুষ, তবু কাব্যরচনার সময় তিনি। অনেকাংশেই নিজস্ব মনোভূমির দূরালোকের বাসিন্দা। তাই তাঁর চেতনার একদিকে আছে যেমন অসন্তোষ, বিক্ষোভ, ঠিক পাশাপাশিই আছে ভয়। বিচ্ছিন্নতা (এ্যালিনিয়েশন) এবং সুতীব্র শ্লোগান। এরই সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে সামাজিক পটপরিবর্তনের মুখে বাংশগত ফাক (জেনারেশন গ্যাপ)। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে একাকিত্ব, আত্মবিলাপ, প্রশ্ন এবং দীর্ঘস্থায়ী আচ্ছন্ন করা সংশয়। এইসব বোধ ও বোধির প্রশ্নবাণের মধ্য দিয়েই নুরুলের বয়োবৃদ্ধি।

নূরুল ভাষার সচেতন কারিগর। অবশ্য তাঁর এই ব্যবহারের পেছনে দায়বদ্ধতা আছে। ভাষার সচেতনার জটিল প্রেক্ষেভ আছে বলেই তা বিচ্ছিন্নতার মোহন-আড়াল তৈরি করেছে। তবে উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈতে তাঁর কাব্যপাঠকের যোগ্য অভিনিবেশ দাবি করে। এই শব্দের কারিগর তাঁর নিজস্ব ভুবন রচনা করেন পরাবাস্তবতার আলোতে। ফলে একটা পরোক্ষ ক্রিয়া আছে : ভীষণ শব্দের পাঁকে ডুবে যাচ্ছি আমি / যেন ডুবে যাচ্ছি নিঃশ্বাসের ফাঁদে…. আমার চৌদিকে শুধু বেজে ওঠে অলৌকিক হর্ণ/ গুচ্ছ গুচ্ছ স্বরের নগর।

আর তাই তাঁর অনুভূতিপ্রবণ গভীরতা : শব্দের জগৎ থেকে নির্বাসিত / দৃশ্যের জগৎ থেকে নির্বাসিত : এ আমাকে কে তুমি নিচ্ছ টেনে অস্তিত্বের অনড় অতলে!/শব্দ নেই, দৃশ্য নেই, সে এক অলৌকিক দর্শন। হুদা এখানে নিজেই নিজের উক্তির বিরোধিতা করেন। তিনি নিজেই শব্দ সাজিয়ে রচনা করেন দৃশ্যপরম্পরা চিত্রময় পরাবাস্তব নৈসর্গ : সূর্যাস্তের উপত্যাকা পার হয়ে অন্ধকারে জ্বাললেই যুগল প্রদীপ/আকাশ তরল হয়ে দ্রবীভূত হয়, কালো জলে/ আর, পাখীর কুজন শুনে থমকে দাঁড়ালে খেয়াঘাটে একলা এগিয়ে/ জনক আসেন তার সাতরঙা পতাকা উড়িয়ে। (ডানকানের মুখের মত)। হুমায়ুন আজাদের একটা বড় গুণকে সম্বল করে হুদা তাঁর কাব্যভাবনা, শব্দবিন্যাস এবং কাব্য শরীরে আস্যতার চুমকি বসান, ছুটে যান পরোক্ষের ঘোড় দৌড়ের মাঠে।

হুদা মূলত আস্তিক্যবাদী। জনকের মুখ দেখে তিনি নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করতে চান। শামসুর রাহমান যেমন বার বার তাঁর কবিতায় ‘মা’কে দেখেছেন শিল্পীর দু’চোখ ভরে। নূরুল হুদাও তাঁর পিতাকে দেখেছেন বারবার। নিজের অস্তিত্বকে খোঁজার এই আর্তি, বিস্ময়বিমুগ্ধতা চিরন্তন।

কবি নিজের বদ্ধ সমাজব্যবস্থা, বিপ্লবী আবহ, সামাজিক ভাংচুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সংশয়ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছেন। বিরাট বিপ্লবের মধ্যে দাঁড়ায়েও তিনি বিচ্ছিন্নতার অসহায়তায় ভুগতে থাকেন। জনকের সঙ্গে এখানেই তার ফারাক। আসলে সামাজিক ও বংশগত ফাঁকের দীর্ঘ সময়ই এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। এ তাঁর ষাটের সামাজিক পাপের আত্মদর্শন, আত্মগ্লানি। তাই সপ্তরও পতাকা উড়িয়ে তাঁর জনক বা পিতা এলেও তিনি তাঁকে চিনতে পারেন না। তাঁর জনক তাই তাঁর কাছে মাঝেমাঝেই অপরিচিত বহুরূপী একজন পুরুষ হয়ে ওঠেন।

এ যেন অনেকটা মুদ্রা দোষের মতো। তাঁর এই গ্রন্থে জনক ও পুরুষ অভিন্ন। জনকের ভাস্কর্যময় বিভিন্ন চেহারা ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায় : প্রসারী রশ্মির মতো পিতা, সুমহান পিতা, বিস্মিত পিতা, মৌন পিতা, ভ্রুণরশ্মি পিতা। ঠিক এমনিভাবে দেখা যায় একজন পুরুষকে। সে পুরুষের নানা রূপ : মহিম পুরুষ, প্রবীন পুরুষ, দীঘল পুরুষ, সুদীর্ঘ পুরুষ, প্রাচীন পুরুষ, অনাদি পুরুষ, প্রবল পুরুষ। এই জনক ও পুরুষ মূলত অভিন্ন। আর এই জনককে নিয়েই তাঁর আশংকা, আমার জনক হবে তুমিও কি?—আমি সুসন্তান। সুসন্তান হওয়া সত্ত্বেও কবি ঐতিহ্যের পিতৃপুরুষের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে পান না। তাঁর ‘শোনিতে’ বারবারই (ঢেউয়ের মতো এক কূট প্রশ্ন, বিস্ময় এবং আশংকা। তাঁর আশংকায় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, ঐতিহ্যের সঙ্গে সমসাময়িকের; জীবন ও সময়ের সঙ্গে তাঁর সমস্ত আত্মীয়তা গেছে বরবাদ হয়ে। কিন্তু সেই সংশয়বষ্ট জীবন এবং পরোক্ষাবাদী অস্তিক্যচেতনা ও ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতার শব্দরূপ নির্মাণ করতে গিয়ে কবি অনেক স্থলেই খেই হারিয়ে ফেলেছেন। শব্দের চাতুরীতে পাঠকদের আবিষ্ট করে ফেলেছেন।

হুদাকে তাই বারবার লক্ষ্য করা গেছে বিস্ময়ের অবধি খুঁজতে বাস্তব থেকে পরাবাস্তবে যাত্রা করতে, দেখা গেছে নৈসর্গ থেকে নৈসর্গোত্তর এক ভুবনে বিচরণ করতে।

চিত্রকল্পের উপাদান চয়নে তিনি অনেকাংশেই জীবনানন্দের। অবশ্য তার কাব্যে অনেক ছত্রেই জীবনাগল্পের ছায়াপাত ঘটেছে।

আগেই বলেছি হুদার কবিতায় হতাশা, অবসাদ এবং বিচ্ছিন্নতা গভীরভাবে প্রথিত। আসলে ষাটের কাব্যভাবনা ও তৎকালীন সমাজবিন্যাস তাঁর কবিমনের পটভূমি নির্মাণ করে দিয়েছে। হতাশাগ্রস্ত এক কবির মুখ থেকেই শোনা যায় তাঁর হতাশার কণ্ঠস্বর :

১. এই বলে প্রবীণ পুরুষ একপায়া বৃক্ষের মতন/

নিজের ছায়ায় নিজে লীন হল রৌদ্রের প্রখর দুপুরে। (দ্বৈতায়ন)

২. আমার নবীর মত বিড়বিড় গুনেছেন নক্ষত্রপতন -/ যেনো এ মুহূর্তে ভয়াবহ গুজবের হাত / চরাচর ডুবিয়ে আঁধারে / আয়নায় বেঁধে দেবে নগ্ন কান্ত চেহারা আমার;/ (জান্নাতবাসিনী পিতামহীর প্রতি)

৩. আমাকে শিকারী ভেবে আলোকণা পালিয়ে বেড়ায়/ সমস্ত হারিনী যেনো, খুঁজে ফেরে ছায়ার বিবর,/

চৌদিকে পাতারা কাপে, পাখি ডাকে, আনিলন্দে অরণ্য

হয় দুঃখের শহর।

৪. রাত নেমেছিলো / গতকাল নিদাখের শেষে এ

শহরে/ নেমেছিল রাত / রাত যেনো ক্লান্তি-ধোয়া

ঝোড়ো একহাত / (উৎসবের বিভিন্ন প্রেক্ষিতে)

হতাশাগ্রস্ত কবি নূরুল হুদা প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছেন। তুমি ছিলে বেঁচেছিলে ভালবেসেছিলে / এবং আমিও আছি বেঁচে আছি ভালবেসে থাকি/ তবু যেনো বিশ্বাসী পাল্লায় তুলে / এই সব মূল্যবান কাজগুলো কিছুতেই মাপতে পারি না। (দ্বৈত্যয়ন)

সেই অন্তর্দ্বন্দ্বে চুর হতে হতে তাঁর চোখে জ্বলে ওঠে স্বপ্নময় জ্বলজ্বলে সুনীল স্টেশন। কবিও স্বপ্নময় আশার ভুবন দেখে বিস্মিত হন : রাত্রির কফন ফুঁড়ে ক্ষণে ক্ষণে রক্ত বজ্রপাত / আলোকিত করে দিচ্ছে স্থূলাঙ্গ সমুখ সৈকত। (মেটারকসিল) তাঁর মাঝে মধ্যেই মনে হয় এই পৃথিবীর নষ্ট নীড় ভেঙে গেছে। মনে হচ্ছে, সুস্থতাই সাম্প্রতি পৃথিবীতে একমাত্র প্রবল খবর। দুঃখ নেই কারো আর / মানুষের জন্য সব দুর্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে (সুসংবাদ)।

তাই তাঁর কাছে ‘প্রবল ট্রেনের সিটি বেজে গেলে অকস্মাৎ দেখি সচকিত / সমুখ প্রাঙ্গণ জুড়ে জ্বলজ্বলে সুনীল স্টেশন;/ (সুসংবাদ)। কিংবা দু’চোখে তাঁর অনিবার্য স্বপ্নের কোড়ক, অলৌকিক দেবদূতীর সারমন : অন্তরীক্ষে যাত্রা পথে কে জেনো বাললো তাকে ডেকে / রক্তের স্রোতে স্নাত হলে / মুছে যাবে সব পাপ, লজ্জ্বা, অক্ষমতা;/পরিশেষে / রুনার মুখের মতো দৃশ্যাতীত সেই পদ্ম হবে। স্পষ্টময়। কবি ক্রমশঃ যেন স্পষ্ট হচ্ছেন। অবশ্য এই অপবাদের জন্য দায়ী তাঁর ঊনসত্তরের গণ- আন্দোলন।

নূরুল হুদার বাক্যবিন্যাস, শব্দচয়ন, চিত্রকল্প এবং উপমাশ্রয়ী বাকভঙ্গী মনোরম। চিত্রকল্পের উপাদান চয়নে তিনি অনেকাংশেই জীবনানন্দের। অবশ্য তার কাব্যে অনেক ছত্রেই জীবনাগল্পের ছায়াপাত ঘটেছে। চমৎকার কিছু উপমা তোলা যাক :

ক. মাছের পিঠের মতো ঝিলকিয়ে ওঠে কার বুকের কাঁচুলি; (শন্দিত পতন)

খ. ঝিঙের মাচার মতো মুলী বাঁশ চিরে কাঠামো তিনি বানালেন তবু (ডানকানের মুখের মত)

গ. এখন শহরে সন্ধ্যা। – ফলের মত ঝুলছে বালগুলি শহরের অমেয় বাগানে / কিংবা, উজ্জ্বল ফেরেসতার মতো সূর্যমুখী দুলছে মানুষ। (সুসংবাদ)

ঘ. দুচোখ আমার কমল সময় আমার রক্তনদী।

হুদা উপমার উপাদান সংগ্রহ করেছেন রক্ত জীবনেরই পারিপার্শ্বিক জগত থেকে। এবং এর অনেকটাই জীবনানন্দের রূপসী বাঙলা থেকে কুড়িয়ে আনা। উপমা নির্মাণে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবের সঙ্গে সেতু বেঁধে দিয়েছেন।

কবি নিঃশ্বাসের ফাদে ডুবে যান। শুধু তাই নয়, বারবার ডুবে যাওয়ার শব্দ তাকে তাড়িত করে, বিষণ্ণ আদিম মানুষ বানিয়ে দেয়।

ষাটের ঐতিহ্যাশ্রয়ী অন্ধকার, হতাশা ক্লেদ তাঁকে প্রথমপর্বে অবশ করেছে, উনসত্তরের তুমুল গণসংগ্রাম এবং রক্তাক্ত অন্তর্বিপ্লব সত্তরের প্রথম দিকেই তার চোখ শুদ্ধ করে দিয়েছে। এটা পরিষ্কার যে নুরুল হুদা তাঁর কাব্যশরীরে সময় ও দেশকালের গ্রন্থি মোচন করে উত্তরণের দিকে ধাবিত হন। ‘শোনিতে সমুদ্রপাত’ (১৯৭২) থেকে ‘যিসাস মুজিব’ পর্যন্ত তাঁর দীর্ঘ পথযাত্রা মূলত এক সংগ্রামী কবিরই যাত্রার দিগন্ত। সেখানে তিনি প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হন। তিনি লক্ষ্যাভিশারী :

১.ক. বাঙালি জাতিসত্তাকে মর্মবীজ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর শোভাযাত্রা ঘটে দ্রাবিড়ার প্রতি।

১.খ. পুরাণ চরিত্র শকুলন্তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় তার সমকালীন ক্ষরণ, পিপাসা।

১.গ. তামাটে জাতির মধ্যে তিনি অন্বেষণ করেন আত্মস্বরূপকে। আর

১.ঘ. মুজিবের মধ্যে প্রদর্শিত হয় জাতিসত্তার উত্থান

১.ঙ. হনলুল ও অন্যান্য কবিতার দর্শন হয়ে ওঠে চিত্রশিল্পীর মত detonchment থেকে আত্মদর্শন, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু বাঙালি জাতিসত্তা।

এভাবেই তাঁর চক্রমন। ‘শোনিতে সমুদ্রপাত’ কাব্যগ্রন্থে নূরুল হুদার অস্থির আবেগতাড়িত উচ্চারণ পরিদৃশ্যমান। ‘আমার সাম্রাজ্য শব্দবাহিনী’ এবং ‘শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি’তে ব্রতী তিনি আত্মদর্শন উন্মোচনে। কিন্তু ‘অগ্নিময়ী হে মৃন্ময়ী” এবং ‘আমরা তামাটে জাতি’ গ্রন্থে আত্মমগ্ন চৈতন্য থেকে সামাজিক ভূগোলের পৃষ্ঠায় তাঁর চলে আসা লক্ষ্য করা যায়। ‘অগ্নিময়ী হে মৃন্ময়ী’তে তিনি দেশজ ঐতিহ্য ও সমকালীন যুগসন্ধীকে বিচিত্রভাবে সমন্বিত করেছেন। এ কাব্যের শরীরে বিধৃত আছে সংসারের সত্তা। ‘আমরা তামাটে জাতি’ কাব্যগ্রন্থে প্রতিধ্বনিত হয়েছে হুদার মানবিকতার দিকে অগ্রযাত্রার অভিজ্ঞান। তবু স্বীকার করতেই হবে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁর উচ্চারণ সুস্থির হলেও সমকালীন সামাজিক সংকটের সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্নে তিনি এ কাব্যে বিদীর্ণ। শুভ্রা শকুন্তলা’য় তাঁর ঐতিহ্যচেতনার সঙ্গে দেশভাবনা ও জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়া পরিব্যপ্ত। নূরুল হুদার আটটি কাব্যগ্রন্থ ধারণ করে আছে ষাটের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে মুখ ফেরানোর অভিক্রিয়া। শুধু তাই নয়, তিনি মানুষের আদি উৎস সন্ধান করেছেন মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার প্রেক্ষিতে। মুজিবর রহমানের মৃত্যু পর্যন্ত একটা সংকটাচ্ছন্ন পর্ব অতিক্রম করে তিনি দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করেন। কিন্তু সে পর্বান্তরে যাওয়ার মধ্যেও তাঁর নিরীক্ষা আছে সমাজদর্শনের জীবনের, মননের। তাঁর মানসযাত্রার বেগবর্তী ধারা সমুদ্রগামী। তাঁর বেগ এরকম : ব্যক্তিসংকটের আবর্তন— জাতিসত্তা অন্বেষণ বিশ্বত্ববোধ। এই যাত্রার সংযুক্তিতে আছে সমাজ- সংলগ্নতা, মানুষ ও সমকাল। তাঁর কবিতা এই সামাজিক বর্ণমালার পোশাক পরিহিত এক নিটোল নরম আধুনিকা।

ছোট্ট ছোট্ট বাক্য, শব্দপুচ্ছ এবং বিন্যাসের মধ্য দিয়ে কবির চিত্রাংকন টেকনিক্যাল কারিগরির প্রতি অকর্ষণের কথা ধরা পড়েছে।

পর্যালোচনা : ষাটের সমাজ ও অবরুদ্ধ দেয়াল

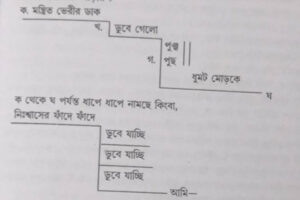

‘শব্দিত পতন’ (শোনিতে সমুদ্রপাত) কবিতায় ষাটের বন্দীদশার বর্ণনা বিম্বিত হয়েছে। ষাটের প্রসন্ন ক্লেদাক্ত সময়ের জালে কবি ত্রস্ত। পরাবাস্তব একটা ধূসর জগতে তিনি উৎক্রান্তির ডোবায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। কবি নিঃশ্বাসের ফাদে ডুবে যান। শুধু তাই নয়, বারবার ডুবে যাওয়ার শব্দ তাকে তাড়িত করে, বিষণ্ণ আদিম মানুষ বানিয়ে দেয়। ডুবে যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে/ ডুবে যাচ্ছি’র মধ্য দিয়ে তাঁর হতাশা সময়ের চিত্রশিল্পই ধরা পড়ে। ষাটের অন্ধকারের বিবরগামী সময় ধরা আছে এই কবিতার ফ্রেমে। এবং এই কবিতাশেষ হয়েছে উৎকণ্ঠা দিয়ে। কবিতাটিতে কনক্রিট কবিতার ফর্ম তিনি ব্যবহার করেছেন। ‘পুঞ্জপুঞ্জ’, ‘গুচ্ছ গুচ্ছ’ ডুবে যাচ্ছি’ ইত্যাকার শব্দবিন্যাস এবং শব্দ ছড়িয়ে ছিটিয়ে তিনি যে সামাজিক বাতাবরণ তৈরি করেন, তা ষাটের অন্ধকার জাবরকাটা ক্লান্ত সময়। সেখানে রিরংসায় ছড়ানো আছে অবক্ষয়িত সময়ের যৌনাচার। শব্দের জগৎ’ থেকে নির্বাসিত/’ কিংবা ‘দৃশ্যের জগৎ থেকে নির্বাসিত ‘এ আত্মাকে কে তুমি নিচ্ছ টেনে কিংবা ‘মাছের পিঠের মতো / ঝিলিকিয়ে ওঠে কার / বুকের কাঁচুলি /’ ইত্যাদি বাক্যবিন্যাস ও শব্দব্যবহারের মধ্য দিয়ে অন্ধকার সময়ের দীর্ণ, রিক্ত অসহায় এবং বিপর দৃশ্যায়ন ধরা পড়েছে।

পর্যালোচনা : ২ তুল্যমূলকতা

নুরুল হুদার কবিতার শরীরে বিচিত্র সম্ভার। বিষয়ভাবনার সাদৃশ্য, শব্দ ব্যবহারের ফ্রেমবন্দি ছবি কিংবা কাঠামোগত চিত্রাভাসে দেশবিদেশ একাকার হয়ে যায়। রমেশ শীল, লালন, কালিদাস, ক্রিস্টোফার মার্লো, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ হাত ধরাধরি করে চলে আসেন। বিশেষত জীবনানন্দ দাশের ‘রূপসী বাংলার’ শব্দ, বাক্য ও দৃশ্যনির্মাণের চেতনার উপস্থিতি হুদার কাব্যের বরাভয়। নূরুল হুদার আস্তিক্যচেতনা খুবই প্রকট শোনিতে সমুদ্রপাত’ গ্রন্থে। তিনি অস্তিত্বদর্শনের অন্বেষণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দারস্থ হন বলেই স্বদেশভাবনার আকর্ষণে ‘রূপসী বাংলায়’ ঘোরাফেরা করেন। এখানে তাঁর ঐতিহ্যচেতনা ও ইতিহাসনির্মিতি পরিদৃশ্যমান। ‘উৎসবের বিভিন্ন প্রেক্ষিত’ কবিতার বহু স্তবক ও পংক্তি, শব্দ রয়েছে, যা না বলে দিলে সরাসরি জীবনানন্দ দাশ বলে চালিয়ে দেয়া সম্ভব। যেমন :

ক. সুকেশী বধূর মতো এ শহর নেয়েছে সকালে :

স্নানশুভ্র এ শহর খোলাচুলে উৰ্দ্ধমুখী আজ নির্ভাজ উঠোনে তার বুঝি আজ রোদের বাসর।

খ. আঁধার গলির মোড়ে পৌঁছে গেলে / দেখা যাবে দীর্ণ দেবালয়।

গ. রাত নেমেছিলো / গতকাল নিদাঘের শেষে এ শহরে / নেমেছিল রাত, / রাত যেনো ক্লান্তি-ধোয়া ঝোড়ো এক হাত।

ঘ. গতরাতে পুনর্বার দিয়েছিল দেহ; / বহুভোগ্য

এ শহর / কিশোরী কুমারী হয়ে / গতরাতে রতিসুখ পেয়েছে প্রথম।

ইত্যাদি। উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাংলার ঐতিহ্যময় শব্দভাণ্ডার এবং দেখার চোখ কবি জীবনানন্দ দাশের কাছ থেকেই পেয়েছেন। এ তাঁর সমান্তরাল পাঠ ও অনুভবের সাজুয্যবোধ।

পর্যালোচনা : ৩ ফ্রেমে বাঁধানো শব্দমালা

‘শব্দিত পতন’ কবিতাটি একটি চিত্রলিপি যেনো। অন্ধকার বিবরবাসী সময়-এ জীবন ও মানুষ কিভাবে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে বিপন্নবোধ করেছেন, ষাটের সেই দোমড়ানো সময়টাকে ফ্রেমে ধরেছেন কবি। কনক্রিট পয়েটির visual form দিয়ে সময়ের ছবি এঁকেছেন তিনি। সিড়ি ভেঙে বিবরবাসী হওয়ার

দৃশ্য শব্দরাজিতে ধরা আছে। রেখাঙ্কনে এমন দাঁড়ায়:

তিনটি ‘ডুবে যাচ্ছি’ বাক্যগঠনের মধ্য দিয়ে কবি ব্যক্তিমানুষের অনন্ত পতনের ছবি এঁকেছেন। এবং ‘আমি’ শব্দটির শেষ ব্যবহার করে তাঁর অগস্তযাত্রার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ছোট্ট ছোট্ট বাক্য, শব্দপুচ্ছ এবং বিন্যাসের মধ্য দিয়ে কবির চিত্রাংকন টেকনিক্যাল কারিগরির প্রতি অকর্ষণের কথা ধরা পড়েছে। সময় ও জীবনকে ফ্রেমবন্দী করার এই শব্দবিন্যাস জীবনেরই অনুষঙ্গী।

তিনটি ‘ডুবে যাচ্ছি’ বাক্যগঠনের মধ্য দিয়ে কবি ব্যক্তিমানুষের অনন্ত পতনের ছবি এঁকেছেন। এবং ‘আমি’ শব্দটির শেষ ব্যবহার করে তাঁর অগস্তযাত্রার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ছোট্ট ছোট্ট বাক্য, শব্দপুচ্ছ এবং বিন্যাসের মধ্য দিয়ে কবির চিত্রাংকন টেকনিক্যাল কারিগরির প্রতি অকর্ষণের কথা ধরা পড়েছে। সময় ও জীবনকে ফ্রেমবন্দী করার এই শব্দবিন্যাস জীবনেরই অনুষঙ্গী।